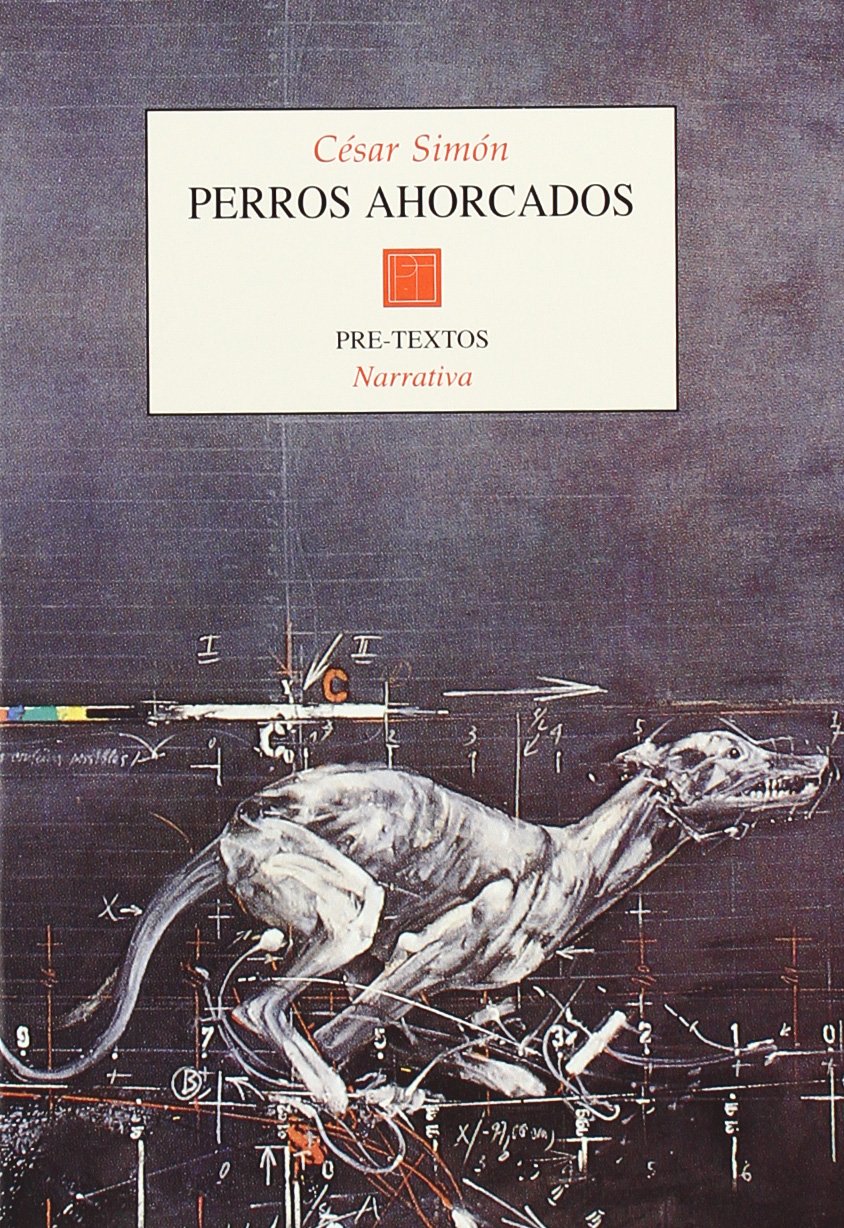

En Cat&Dog Tank tendremos tiempo de hablar de César Simón y de su indescriptible Perros Ahorcados. Pero antes, de momento, abriremos boca leyendo un fragmento suyo.

Domingo, 17 de abril 94 11:05

Este gato mío, Merlín, que es negro y pesa siete kilos, es uno de los consuelos de mi vida. Porque la vida se nos va deteriorando, y ya bastante maduros la consideramos con toda relatividad, con todo escepticismo, a pesar de que procuramos salvarla, enalteciéndola un poco. Sería terrible negarla; nos negaríamos. Y con todo ese escepticismo y amargura, ahora, nos agarramos a lo más humilde, para sonreírle un poco a todo. Merlín ha sido uno de mis últimos hallazgos. No voy a contar sus habilidades.

Es un gato algo sobrio y montañés – de un pueblo de las montañas procede –, que no se deja manosear, pero paciente y amigo. Siempre se aposenta cerca de mí, se entrega a su descanso y me acompaña. Todos los domingos, a estas horas, mientras me instalo en el sofá del comedor para leer o escribir, él se sienta enfrente, en la mesita del sofá, en posición estatuaría. ¿Qué animal puede compararse en perfección y elegancia a un gato, sentado o tendido que, cuando sentado, junta las patas delanteras y enrolla delicadamente la punta de la cola sobre sus mitones? Desde esta postura me contempla. Y ésta es la razón de que yo escriba esto: esa mirada.

Merlín me considera desde su mundo, atraído por mi actividad, por mis manos que escriben, extrañado profundamente de mi dudosa naturaleza de animal, para él. En su embeleso, se advierte que identifica en mí algo extraño. Poco a poco, el sopor – o el frío del invierno, que parece haber regresado – lo hace dormitar, abrir y cerrar los ojos y esponjar un poco su pelo negro, tan brillante. Después, si me traslado a mi cuarto y me acomodo en el sillón, vendrá conmigo, se sentará sobre la mesa donde a veces trabajo y, desde ella, mirará por la ventana o a mí, sobre todo cuando tome el lápiz y anote algo. A veces, cuando salgo del cuarto y luego regresó, lo encuentro tratando de tantear con la pata el lápiz, un poco como imitándome, pienso. La lentitud y delicadeza con que lo pretende prueba que no juega, sino que quiere ser humano.

Siempre me he sentido conmovido por estos hermanos nuestros que son los animales. Detrás de la mirada del gato, yo he descubierto a Merlín, un individuo, él, una tragedia, como todo ser vivo, pero con un gesto intransferible, allá, en el fondo de sus ojos de aceite. Merlín es una persona. Y algo que no puedo admitir ni soportar: que algunos, para justificar el dolor que infligimos a los animales, arguyan que carecen de “nuestra sensibilidad”. Cuando me doy cuenta de sus reflejos, estremecimientos nerviosos y sutileza y finura de reacciones, imagino lo sensible que ha de ser al dolor un organismo semejante, que no tiene torturas conscientes, pero tampoco defensas, y que es el dolor puro.

Hay una anécdota que no puedo dejar de narrar, aunque será la última de esta especie, por no ceder al patetismo. En plena guerra civil, yo vivía en el pueblo; cuando recuerdo aquellos momentos, todo se confunde; son retazos; escenas agitadas se mezclan a soledades; una de estas soledades es la que voy a contar ahora.

El cielo, en su silencio, se sobreponía a los aviones; el campo, en el mismo silencio, a los cañones. Yo merodeaba por una acequia. La vía líquida, afelpada de hierba, serpenteaba entre huertos. Los huertos, abancalados, descendían suavemente hacia una rambla. Las tierras subían, también suavemente, al otro lado, y se transformaban en llanos, hasta la lejanía.

Yo merodeaba libremente, caminaba sin prisas. Mi atención era todo. Creía, no obstante, que actuaba con un objetivo: las ranas. Dentro, en el cauce, tomaban el sol a veces sobre las superficies de hilos entramadísimos y tupidos que llevaban el nombre de panes y constituyen plataformas lisas; o se sentaban a las orillas, de tierra mojada. Ahora, pasados los años, pido

perdón a la naturaleza y, en particular, a las ranas, por haberlas tratado a pedradas. No puedo decir que aquella actividad fuera un modo de odiarlas. Yo tenía 7 años. Pronto, quizás antes de cumplir los ocho, iba a descubrir la realidad de la vida, mi propio sentir visionario.

Un día llegué a un espacio en que la acequia serpenteaba entre huertos cerrados. Uno de ellos se encontraba con la tapia derruida. Estaba abandonado. Me detuve a inspeccionar y descubrió un perro echado junto a la pared del fondo, rodeado de piedras que le habían tirado. Me acerqué. El perro se encontraba herido de muerte y las piedras se las habían arrojado para matarlo. El animal, que no podía levantarse ni andar, me contemplaba con una mirada lejana, sorda, mansa, desnuda, sin recursos. Comprendí la situación. Y, como con frecuencia me ha sucedido, me marché sin hacer ruido. Ni había herido al animal ni lo había salvado. De cuánta indecisión me arrepiento.

Mi incapacidad y la visión que tuve de la vida me habían estremecido, pero no hice nada.

Antes de seguir, me volví para mirar el cuadro; allí estaba el perro, acosado de moscas, sin proferir una queja. Esto marcó mi vida. Siempre que recuerdo la escena me estremezco.

Lo he contado como una anécdota. Es otra cosa. Fue una peripecia, en el sentido aristotélico, algo que lo cambia todo. Desde entonces sé que el animal es el exponente del dolor, de la esencia dolorosa y terrible de la vida.

de César Simón, Perros Ahorcados (Diario), Pre-Textos, Valencia, 1997.